Overthinking möchte nur dein Bestes

Einleitung

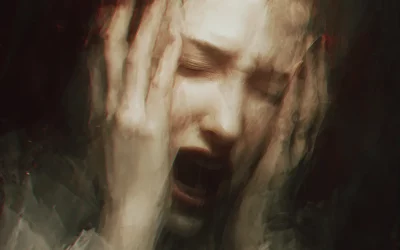

Du liegst im Bett, das Licht ist aus, die Wohnung still. Und doch wird es in dir nicht leiser. Gedanken jagen durch den Kopf: „Was, wenn…?“, „Hätte ich nicht…?“, „Ich muss unbedingt…“. Dein Körper ist müde, aber dein Verstand dreht in Dauerschleife. Willkommen im Overthinking.

Viele Menschen kennen dieses Grübeln, das nicht zur Lösung führt, sondern immer weiter auffächert. Es fühlt sich an, als stünde man in einem Karussell, das man nicht mehr anhalten kann. Man möchte aussteigen – aber es dreht sich weiter, oft bis in die frühen Morgenstunden.

Overthinking ist mehr als ein nerviges Gedankenspiel. Es ist ein Symptom. Ein Schutzmechanismus, der dich davor bewahren will, etwas zu fühlen, das sich im Moment zu gefährlich anfühlt.

Warum Overthinking entsteht

Overthinking entsteht, wenn das kognitive System versucht, Antworten zu finden, die eigentlich nicht in seinem Zuständigkeitsbereich liegen. Der denkende Teil deines Gehirns sucht Lösungen – aber die eigentlichen „Geheimnisse“ liegen tiefer, in emotionalen oder verborgenen Anteilen.

Richard Schwartz, der Begründer von IFS, beschreibt: Grübelanteile („Manager“) halten das System beschäftigt, damit verbannte Gefühle nicht hochkommen. Sie kreisen unermüdlich, weil sie hoffen, durch genug Analyse Sicherheit zu schaffen. Doch die Antworten, die sie suchen, liegen nicht im Denken – sie liegen in den Teilen, die abgespalten wurden.

Overthinking aus psychologischer Sicht

Psychologie Heute (2021) schreibt: „Grübeln unterscheidet sich von Nachdenken dadurch, dass es nicht zu einer Lösung führt. Es kreist um die Vergangenheit oder Zukunft, selten um die Gegenwart.“

Studien der Yale University zeigen, dass Overthinking eng mit erhöhter Aktivität im sogenannten „Default Mode Network“ im Gehirn verbunden ist – also jenem Bereich, der für Selbstbezug und innere Szenarien zuständig ist. Dieses Netzwerk ist überaktiv, wenn wir grübeln, und besonders stark bei Menschen mit Ängsten und Depressionen.

Gabor Maté beschreibt in „Scattered Minds“ (2000), dass ständiges Denken oft ein Versuch ist, innere Unruhe zu regulieren. Es ist eine Art Selbstmedikation – ein Betäubungsmittel aus Gedanken.

Folgen von Overthinking

- Schlaflosigkeit: Das Gehirn kommt nicht zur Ruhe.

- Erschöpfung: Grübeln verbraucht enorme Energie.

- Selbstzweifel: Weil keine Lösung entsteht, wächst das Gefühl von Unzulänglichkeit.

- Beziehungsprobleme: Ständige Gedankenspiralen machen es schwer, präsent zu sein.

- Körperliche Beschwerden: Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, innere Unruhe.

Warum reines Rationalisieren nicht hilft

Viele versuchen, Overthinking mit Rationalität zu stoppen: „Denk einfach positiv!“, „Schreib’s dir auf!“ Doch Grübelteile hören nicht auf, nur weil man sie dazu auffordert. Tatsächlich mekt man oft bewusst erstmal gar nicht das man ständig alles zerdenkt und keine Stille ertragen kann. – Sie wollen ernst genommen werden.

In der IFS-Sprache: Dieser Manager-Teil glaubt, dass sein Grübeln absolut notwendig ist, um dich zu schützen. Ihn zu bekämpfen verschärft nur seinen Einsatz.

Die Bedürfnisse hinter dem Overthinking

Overthinking ist selten „gegen“ dich. Meist steckt dahinter ein Teil, der dich schützt – manchmal unbeholfen, aber mit guter Absicht.

- Sicherheit.

Dieser Teil versucht, durch Analysen Kontrolle zu gewinnen. Er scannt Risiken, spielt Szenarien durch und hofft, Unvorhersehbares zu zähmen. Sein Wunsch: Stabilität, Verlässlichkeit, Boden unter den Füßen. - Vorbereitung.

Er möchte dich wappnen, damit dich nichts kalt erwischt. Checklisten im Kopf, If-Then-Gedanken, gedankliche Proben: all das sind Versuche, dich bereit zu machen. Sein Bedürfnis: Klarheit über den nächsten kleinen, machbaren Schritt. - Vermeidung.

Manchmal hält er dich von Gefühlen fern, die (noch) zu intensiv wirken. Nicht, weil sie falsch wären, sondern weil er befürchtet, du könntest von ihnen überschwemmt werden. Sein Anliegen: Schutz, bis es sich sicher anfühlt.

Wenn du bemerkst: „Ein Teil von mir grübelt, um mich zu schützen“, entsteht innerer Raum. Du bist nicht das Grübeln – du bemerkst es. Genau hier beginnt Beziehung. In der IFS-Haltung öffnet sich der Weg nicht über Kampf, sondern über freundliche Neugier. Erst in einer wohlwollenden Verbindung bekommt dieser Teil Zugang zu dir – und du Zugang zu ihm.

Ein kleiner Dialog kann so klingen:

-

„Danke, dass du auf mich aufpasst. Ich sehe deine Mühe.“

-

„Wovor willst du mich gerade schützen?“

-

„Was bräuchtest du, damit du kurz loslassen kannst – für heute, für eine Stunde, für einen Atemzug?“

Vielleicht möchte er, dass du das Tempo senkst, eine klare Priorität setzt oder zusicherst, dich später bewusst einem Gefühl zu widmen – in einem sicheren Rahmen. Mit der Zeit merkt dieser Teil: Du bist da, aufmerksam und führend. Dann muss er weniger übersteuern; Grübeln wird leiser und Entscheidung wieder möglich.

Nicht, weil du „diszipliniert genug“ warst, sondern weil aus Gegeneinander ein Miteinander geworden ist.

Warum der Denkanteil allein keine Lösung findet

Der Grübelanteil gibt sein Bestes – doch er arbeitet mit begrenztem Material. Seine Werkzeuge sind Analysen, Vergleiche, Szenarien. Was ihm fehlt, sind die Informationen, die verborgene/verbannte Anteile tragen: Körpererinnerungen, alte Schlussfolgerungen, unverdauten Schmerz. Dieses Wissen liegt außerhalb seines Wahrnehmungsfeldes. Darum dreht er Schleifen. Er kann schlicht nicht wissen, was er nicht erreichen darf.

Im Inneren Familiensystem (IFS) verstehen wir das als gut gemeinte Schutzdynamik: Der Denkanteil hält Abstand zu Gefühlen, die früher zu viel waren – und gleichzeitig sucht er verzweifelt nach einer Lösung. Eine Sackgasse entsteht, wenn er allein arbeiten muss.

Verändert sich etwas? Ja – in dem Moment, in dem du zu einem verbannten Anteil vordringst und er zeigen darf, was er trägt: Bilder, Sätze, Körperempfindungen, die lange verborgen waren. Mit diesen Informationen ergibt sich ein neues Bild. Der Denkanteil muss nicht mehr spekulieren; er kann sich orientieren, weil die fehlenden Puzzleteile endlich auf dem Tisch liegen. Dann wird aus kreisenden Gedanken ein gangbarer Weg: verständlich, geerdet, handhabbar.

Wie IFS arbeitet – kurz erklärt

IFS geht davon aus, dass die Psyche aus verschiedenen Anteilen besteht (z. B. Manager, Feuerwehr, verletzte/verbannte Anteile) und einem zugewandten inneren Kern (Self), der mit Qualitäten wie Klarheit, Mitgefühl und Präsenz führt.

Der Prozess ist Schritt für Schritt:

-

Bemerken & Abstand: Du erkennst, dass ein Teil gerade aktiv ist (z. B. der Grübler) – und findest einen kleinen inneren Abstand.

-

Kennenlernen: Du trittst in Kontakt: Was möchte dieser Teil erreichen? Wovor schützt er dich?

-

Entlasten: Wird der Schutz verstanden, zeigen sich oft jüngere, belastete Anteile. Mit genügend Sicherheit können sie ihre Last erzählen und loslassen.

-

Neue Rollen finden: Der Grübelanteil darf seine Aufgabe anpassen – weniger Alarm, mehr Kooperation.

Warum das nachhaltig ist: Statt nur Symptome zu dämpfen, werden inneren Gründe verstanden und neu verhandelt. Wenn die belasteten Anteile weniger Last tragen, müssen Schutzteile nicht mehr übersteuern. Das macht Veränderungen stabiler.

Sacred Self – Raum und Zeit für echte Tiefe

Ich arbeite in zweistündigen Sitzungen. Diese Länge gibt Manager- und Schutzteilen genug Zeit, Vertrauen zu fassen, ohne Druck. Wenn ein verbannter Anteil entlastet wird, verändert sich oft das gesamte Zusammenspiel – Grübeln verliert an Dringlichkeit. Viele Klient:innen erleben danach spürbar mehr Stille im Kopf und klarere Entscheidungen.